仙波糖化工業では、労働安全教育の課題を解決するためにLaKeel Online Media Service(以下、LOM)を導入し、効率的かつ柔軟な教育環境を実現しました。同社の労働安全推進部のご担当者様に、導入の背景やそれまでの課題、LOMの活用方法などについて詳しくお話を伺いました。

導入前の状況

・教育プログラムの準備や管理業務に多大な工数が必要

・交代勤務が教育実施の大きな障害

・新しい法令への対応が大きな負担

・教育の効率性に課題

要件や選定の決め手

・効率的な教育運用の実現

・柔軟な学習環境への対応

・法令対応と基礎知識向上のサポート

導入による効果

・教育業務の効率化:準備や調整時間を削減し、教育をスムーズに運用

・隙間時間を活用した学習の実現:短時間の動画で待機時間やシフト間に学習を促進

・法令遵守と知識定着の向上:最新法令を簡潔に学び、反復視聴で知識が定着しやすい

INDEX

仙波糖化工業の事業内容

—— まず、事業内容のご紹介をお願いします。

H・M様:

私たち仙波糖化工業は、加工食品の色・味・風味づくりなどを手掛ける食品原料メーカーです。主な製品としては、プリン用カラメル色素、インスタントラーメンの粉末スープ、粉末のお茶やコーンスープなど、日常生活で皆様がよく目にする食品の素材を扱っています。製菓、乳業、製麺、大手食品メーカーなど、様々な分野のお客様に当社の製品をご利用いただいております。

安全推進部の役割とLOM導入のきっかけ

—— 所属されている安全推進部について教えてください。

H・M様:

私たち仙波糖化工業の安全推進部は、労働安全衛生に焦点を当てた部署で、小規模ながら重要な役割を担っています。私たちのミッションは、次の4つの目標をベースに安全文化の醸成を実現することです。

・重大災害の回避: 最も重要な目標

・法令遵守: 常に法令に基づいた安全基準の維持

・全員行動: 「船頭は一人で良い、他は全員が漕ぎ手」として協力的な文化を推進

・職場環境の改善と人材育成: 従業員の成長と職場環境の改善を支援することを重視

部署が設立されたのは2019年と比較的新しいため、まだ規模が小さく、特に工場での直接的な活動に集中しています。管理部門やグループ会社と連携を強化しながら安全活動を推進しており、これらの4つの柱を共通の目標として掲げ、取り組みを進めています。

—— LOMを導入するきっかけについて教えてください。

H・M様:

当部署の担当者が「月刊食品工場長」の掲載記事でLOMを見つけたのが最初のきっかけです。自社で進めていた集合教育での教育プログラムに限界を感じ、新しいアイディアを模索していたこともあり、教育効果を高めるツールとしてLOMに興味を持ちました。当初は「これだ」と確信したわけではありませんでしたが、幅広く情報を収集しようとする柔軟な姿勢があったことで、営業の方からの提案にも前向きに耳を傾けることができました。

これまで当社は、課題解決を自社内で完結させる傾向が強く、長らく閉じた環境で教育プログラムを実施していました。しかし、それを変えるために、さまざまな提案に積極的に耳を傾け、自社に適した新たなソリューションを取り入れることを心がけながら、教育プログラムの模索を進めてきました。

LOM導入の背景と決定理由

—— LOMを導入するに至った背景を詳しく教えていただけますか?

H・M様: 一言で言えば「楽をしたい」というのが本音です。これは職務の放棄を意味するものではありません。これまで多くの時間を費やしていた教育準備や調整、管理業務を効率化することで、教育効果の企画や検証に注力し、我々のミッションである「安全文化の醸成」に一層取り組めると考えました。

私が勤務する工場には約200人の従業員がいますが、労働安全を担当する安全推進部の人員はわずか2名です。この規模で効果的な教育を行うには外部の支援が不可欠です。社内に専門家がいない中、信頼性のある情報を効率的に得られるというニーズに、LOMはぴったり合致しました。これが導入の大きな決め手となったと思います。

特に、各種法令は難解で対応にも多大な労力を要します。その点で外部の助けを求めるのは合理的であり、LOMは非常に有用でした。必要な情報がスムーズに入手でき、内容も分かりやすいため、大変助かっています。

さらに、動画を繰り返し視聴することで「刷り込み効果」にも期待していました。教育効果を高めるには、意識が向いていない人々に「気づき」を与えることが重要です。労働安全教育に加え、挨拶や身だしなみなどの教育動画を繰り返し視聴してもらうことで、それらを自然に浸透させるツールとしても活用しています。

これまでの教育課題とLOMがもたらした効率化

—— これまでの教育プログラムでは、どのような課題がありましたか?

H・M様:

当社では、教育プログラムの運用を各部門に任せる体制を目指し教育を実施してきました。しかし、安全推進部が直接関与しなければならない業務が多く、教育の準備や調整に多大な工数を割いている状況です。特に、法令対応や労働基準監督署への問い合わせには時間を要し、新しい法律への対応が大きな負担となっています。例えば、新しい化学物質管理規則へ対応した教育も、現時点ではまだ完全に進められていません。このような状況の中で、LOMの動画が従業員への基礎知識の提供に役立ち、安全労働部の業務効率化が進んでいます。

交代勤務の課題とLOM活用による解決

—— 交代勤務の影響で教育の実施に課題がある中、それをLOMで解決したと伺いましたが、その点について詳しく教えてください。

H・M様: 当社工場では、平日の月曜日から金曜日にかけて24時間体制で工場を稼働しています。工場内では部署ごとに二交代制や三交代制が導入され、12時間勤務や8時間勤務と勤務形態が異なっており、シフト体制は月ごとに変更されることもあります。教育を実施する際、ラインを止めることが難しく、交代勤務を解除できるタイミングは主に大型連休前に限られています。この期間中に、安全教育、品質保証教育、保全や点検、清掃などを一斉に行わなければならず、安全教育の時間を確保することは非常に困難です。その上、全従業員に教育を行うためには、一定数の人数を集め、同じ内容を複数回実施する必要があり、効率の悪さを感じていました。一方で、当工場では監視作業や待機時間が発生することが多々あります。こうした時間を有効活用できるLOMを導入した結果、待機時間を教育の場として活用することができています。LOMは、短時間で動画視聴ができ、隙間時間でも教育を行うことができるサービスであるため、交代勤務の制約を克服し、全従業員に効率的かつ確実に教育を実施できるようになりました。これは大きな効果だと実感しています。

法令対応とグローバル基準への対応

—— 近年、法令改正やグローバル基準への対応が企業にとって重要性を増していると伺いました。御社ではこうした変化に対応すべく、LOMを活用されているようですが、その背景などについて教えてください。

H・M様:

最近、グローバル展開しているお客様からサプライチェーンに対する要求が高まってきており、製品のクオリティだけでなく、労働安全、環境、人権といった分野についても監査が行われ、その要求は年々厳しくなってきています。

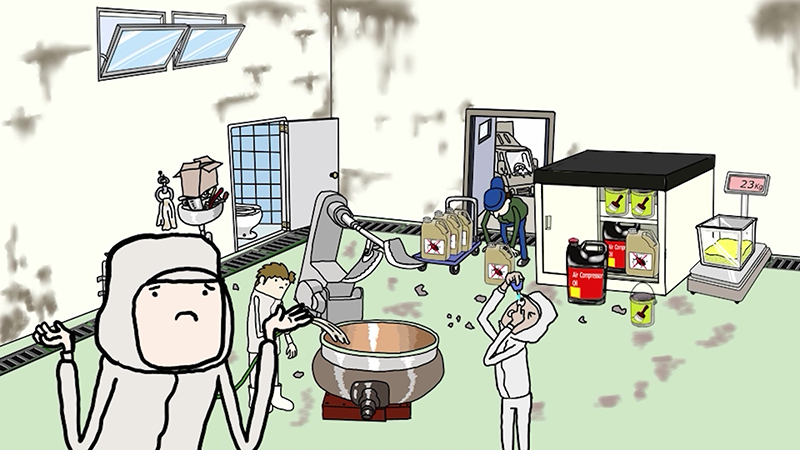

特に第三者による監査では、新しい法令に関する質問が多く、昨年改正された法令についても指摘されることがあります。食品メーカーとして責務を果たすためには、従業員一人ひとりの知識向上が欠かせません。このため、基礎知識の向上と法令遵守の教育が重要であり、全体教育を通じて知識の底上げを図る必要があります。このような背景の中、従業員誰もが学びやすいLOMを活用し、職場全体の安全教育に役立てています。ユニークで親しみやすいキャラクター用いた教育動画は、大変好評で、教育内容をより効果的に浸透させる上で非常に有効だと感じています。

LOMの運用方法と工夫

—— 1人1台の専用PCを持っていない従業員が多い中、LOMをどのように活用されていますか?

H・M様:

現在、当社では主に共通のPCを利用してLOMを利用しており、各工程の管理室で動画を視聴する形で運用しています。それぞれの管理室に共用PCが設置されており、そこを拠点として月3本、年間36本の動画を視聴し、その後のテストも行っています。テストに合格しないと次の動画を見ることができない仕組みにしています。

導入検討時はPCの台数が足りるか心配でしたが、実際に運用してみると大きな問題は発生せず教育を実施できております。また、運用上の工夫としては、テスト機能の活用時期を導入時からではなく、運用が軌道に乗った頃からスタートしました。テストと聞くとハードルが高く、当社の従業員にとってはどうしても心地良くないものと感じる方が多いので、慎重に取り組む必要があったためです。

定着するまでは2か月程度かかりましたが、運用開始してからこれまで、従業員からは特に悪い印象を持たれることはなく、むしろ重要な内容を繰り返し確認できるという点が評価されています。これは、視聴できる教育動画のキャラクターやナレーション、表現方法が工夫されており、1本の動画が3分前後と集中が途切れない時間で見やすい点が評価されていると感じています。

動画により、場内ルール等の根拠が明確となったからか、安全パトロール等の労働安全活動の中で、コミュニケーションが円滑になったよう感じる場面が多く、私自身効果を実感しています。

労働安全以外の教育動画が企業文化の改革を後押し

—— 労働安全以外の教育動画も重宝されていると伺いました。企業文化改革にむけた取り組みについて詳しくお聞かせください。

H・M様: 当社で行ったアンケートや、外部による企業サーベイの結果から、「褒める文化」や「ミスの容認」が非常に低いことがわかり、その解決方法の1つとして、LOMを活用しています。当社特有の文化なのかわかりませんが、褒めることに対して照れがあるのだと推察しています。そのため褒め方がわからず、結果として叱責が優先される文化が長らく続いていたのかもしれません。我々の工場では、毎週のように顧客が訪れる状況にもかかわらず、従業員は長年同じ職場にいるため、なかなか自然に笑顔で挨拶できないという現状があります。そのため、こうした文化を変えていかなければならないと考えています。

そのためには、まず管理職である部長や課長が率先して挨拶をはじめとするコミュニケーションの活性化に取り組む必要があります。そこで、管理職に『挨拶』や『身だしなみ』など、労働安全ではない教育動画を管理職に視聴させ、組織全体の変化を促すよう取り組みを進めています。日常的にコミュニケーションを強化し、職場全体の雰囲気を明るくすることで、心理的安全性の高い職場の実現を目指していきたいですね。

LOMが教育課題を解決する理由

—— 最後に、LOMの導入を検討している他社に向けてメッセージをお願いします。

H・M様:

他の企業の教育担当者と話をすることが多いのですが、教育の双方向化が必要と分かっているものの、実際には進めるのが難しいという声をよく聞きます。「教育がなかなかうまくいかない」という話題は共通の悩みですね。従業員教育に割く時間と教育リソースに悩みを持っているところは少なくないと思います。

交代勤務を行う企業にとって、隙間時間で教育を実施できるLOMは特に有効的だと思います。また、私たちは500名を超える規模の会社ですが、逆に50人程度の中小企業にこそ、勧めたい教育サービスですね。サプライチェーンの要求が厳しくなり、小さなメーカーも巻き込まれていく中で、教育という面ではかなり厳しい局面を迎えていると感じているからです。教育の負担が大きくなった状態でも、LOMであればコンテンツが豊富で柔軟に対応可能だと考えています。決して安い金額ではないかもしれませんが、この人手不足の環境で専門性の高い社員の人件費と捉えられれば納得性が高まるよう感じています。

LOMを継続して利用している理由は、教育は継続が重要であり、効果が現れるまでには相応の時間が必要だと考えているからです。費用対効果の面で社内の合意形成のハードルは高いかもしれませんが、一度確保した教育の時間を手放すことは後退と捉えています。そのため、引き続きLOMを活用し、従業員の知識とスキルの向上に努めていきたいと思っています。

—— ご協力ありがとうございました。

■お客様プロフィール

仙波糖化工業株式会社 様

| 所在地 | 〒321-4361 栃木県真岡市並木町2丁目1番10 |

|---|---|

| 利用規模 | 約400名 |

| 事業内容 | 食品製造業 |

| URL | https://www.sembatohka.co.jp/ |