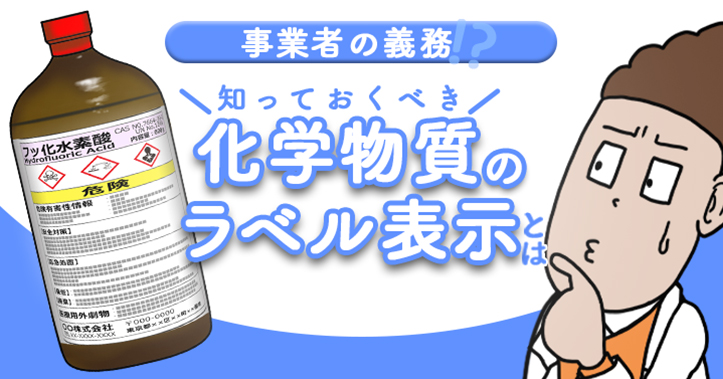

事業場にある化学物質の中には、ラベル表示が義務付けられているものがあります。ラベル表示は労働安全衛生法に定められており、労働災害を防ぎ、労働者を守るために重要な取り組みです。2022年5月の法改正により、この義務の対象範囲が大幅に拡大され、対象物質を製造・取り扱い・譲渡・提供する事業場では、これまで以上に確実な対応が必要となっています。

本コラムでは、化学物質のラベル表示とは何か、なぜ必要なのかという基本から、改正された労働安全衛生法の変更点や対象物質の拡大について解説します。さらに、厚生労働省が推進する「ラベルでアクション」の取り組みも紹介し事業場全体での化学物質管理の重要性をわかりやすく説明します。適切に対応することで、労働者を守り、職場の安全性を高めましょう。

化学物質のラベル表示とは?概要を確認!

まずはラベル表示の必要性についての概要を見ていきましょう。

化学物質のラベル表示とは?

労働安全衛生法では、人間に対する一定の危険性または有害性が明らかになっている化学物質について、譲渡または提供する際に、容器や包装にラベル表示が義務付けられています。

ラベルには、主に対象となる化学物質の名称や成分、人体に及ぼす作用や、貯蔵、取り扱い上の注意などの表示が必要です。表示項目の詳細は後ほど解説します。

ラベル表示を行うことで、事業者や労働者がそのラベルを見て危険有害性に気づくことができます。特に労働者が業務を行うにあたって、そのラベルの絵表示を確認し、どのような危険や有害性があるのか具体的に知ることが可能です。その結果、どのような対応をすればいいか、保護具を着用すべきかなどが判断できます。

化学物質を取り扱う事業場において、適切に必要なラベル表示を行うことは、化学物質にまつわる労働災害を削減するために重要な取り組みの一つです。

改正労働安全衛生法におけるラベル表示の変更点

2022年5月に改正された労働安全衛生法では、ラベル表示に関する規定も変更されました。主な変更点についてご紹介します。

・対象物質が大幅に増加

ラベル表示が必要だった対象物質は、改正前は674物質でしたが、2026年4月時点に予定されているのは約2,300種類(※1)にも上ります。つまり、これまで対応が不要だった化学物質に関してもラベル表示が必要になることがあります。なお、対象物質は、段階的に追加されていきます。

※1 出典 ケミサポ

このラベル表示義務対象物質の追加候補物質は、(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センターのWebサイトに公開されていますので、確認しておきましょう。

【関連リンク】

労働安全衛生総合研究所「化学物質の管理が変わりました!」

・別容器で保管する際の情報伝達の必要性

対象物質を他の容器に移し替えて保管する場合や、自ら製造した対象物質を容器に入れて保管する場合も、ラベル表示などが義務付けられました。

・化学物質管理者の選任の義務化

対象物質の取り扱いや製造、譲渡などを行う事業者は、化学物質管理者を選任することが義務化されました。化学物質管理者は、リスクアセスメントの実施管理、リスク低減措置の確認、労働者教育の実施など化学物質管理全般を統括する責任者です。その職務の一部として、ラベルやSDSの作成・確認も含まれます。

【関連リンク】

厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」

ラベル表示の方法とは?対象物質も確認

ラベル表示の方法や対象物質について詳しく見ていきましょう。

ラベル表示の方法とは?

ラベル表示の方法は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則で定められていますが、ラベル表示に記載すべき内容は、一般的に「GHS」に基づいたラベル表示を行うことで、同法・同規則で定められているラベル表示に記載すべき項目は満たされるといわれています。

GHSとは、「The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals」の略称で、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と訳されます。2003年7月に国連勧告として採択されたもので、化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類したものです。

GHS対応ラベルの表示項目

- 1. 製品の名称

- 2. 注意喚起語

- 3. シンボル、絵表示

- 4. 危険有害性情報

- 5. 注意書き

- 6. 供給者

- 7. 補足情報

注意喚起語は、化学物質の危険有害性の重大性を意味しており、「危険」と「警告」の2種類があります。「危険」のほうが、危険有害性が重大であることを意味します。GHS分類の区分に応じて表示します。注意喚起語が付かない区分もあります。

シンボル、絵表示とは、危険有害性クラスと区分に応じて表示するマークです。

なお、厚生労働省の「GHS対応安衛法モデルラベル一覧表」のページには、GHSに基づく化学物質のモデルラベル表示が紹介されています。これを参考に作成することもできます。

【関連リンク】

厚生労働省「GHS対応安衛法モデルラベル一覧表」

ラベル表示の対象物質

ラベル表示の対象物質は、厚生労働省の「ラベル・SDS義務対象物質一覧・検索」のページで確認できます。Excelデータでのダウンロードのほか、検索することでも確認できますので、利用しましょう。

「ラベルでアクション」について

厚生労働省は企業が化学物質のラベル表示などを適切に進め、化学物質の管理を促進させるために、「ラベルでアクション」を提唱しています。労働者も含めた職場全体の取り組みとして、ぜひ取り入れましょう。

「ラベルでアクション」とは?

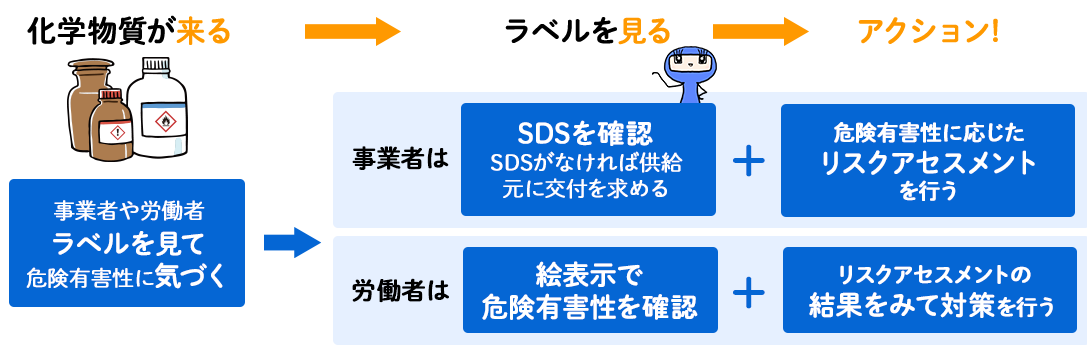

ラベルでアクションとは、事業場において、事業者と労働者が、取り扱う化学物質の危険性や有害性を認識し、それぞれが適切なアクションをとることを促進するキャッチフレーズです。

実施事項

ラベルでアクションでは、次の3つのステップが推奨されています。

化学物質が目の前に来たら、ラベルを見てその危険有害性に気づくと思われます。その後、労働者は絵表示でどんな危険有害性があるのかを確認します。

また、リスクアセスメントの結果に基づき、対策を行います。

なお、この3ステップを行うには、事前にリスクアセスメントを実施しておく必要があります。

- 1. 製品の容器や包装のラベル表示を確認しましょう。

- 2. ラベルに絵表示があったら、SDS(安全データシート)を確認しましょう。

- 3. SDSで把握した危険有害性に応じ、リスクアセスメントを行いましょう。

- 4. リスクの高さに応じた対策(リスク低減対策)を講じましょう。

- 5. 労働者それぞれがラベル表示を理解し、リスクに応じた対策を取れるよう、教育を行いましょう。

出典:厚生労働省「《ラベルでアクション》~事業場における化学物質管理の促進のために~」

リスクアセスメントの実施方法

リスクアセスメントとは、リスクアセスメント対象物の危険性・有害性を特定し、その特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積もり、その結果に基づいてリスク低減措置を検討する一連の流れです。

指定の物質を取り扱う事業場では、リスクアセスメントが義務付けられています。

【化学物質のリスクアセスメントの手順】

- 1.危険性・有害性の見積もり

- 2.リスクの見積もり

- 3.リスク低減措置の内容の検討

- 4.リスク低減措置の実施

- 5.リスクアセスメント結果の労働者への周知

厳密には、1~3までの工程がリスクアセスメントに該当します。

ラベル表示をはじめ、リスクアセスメントなど必要な安全対策を事業場全体で進めましょう。

まとめ

化学物質を取り扱う企業は、労働災害を防止するために日頃からさまざまな予防策を実施する必要があります。なかでもラベル表示への確実な対応は欠かせません。正しい方法を理解し、確実に実践していきましょう。

あわせて、労働者への労働安全教育も安全管理を支える重要な取り組みです。

ぜひ高い教育効果を見込める「LaKeel Online Media Service」のご利用をご検討ください。

「LaKeel Online Media Service」では、労働安全衛生に関する幅広い動画コンテンツを提供しており、化学物質に関する教育コンテンツも数多く取り揃えています。

わかりやすく印象深いアニメーション動画により、従業員の理解度を深めることが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

サンプルムービー

動画も見てみる!

LaKeel Online Media Serviceの動画を

無料でお試しいただけます。

\1分で完了!すぐ見れる/