職場においては、数万種類もの化学物質が取り扱われており、そのうち、危険性・有害性を持つ化学物質は約2,900程度あるといわれます。企業は労働者の安全を守るため、また関係各社との良好な関係を保つために、安全データシート(SDS)を適切に作成し、交付する必要があります。今回は、安全データシート(SDS)の概要から記載事項をご紹介します。あわせて化学物質にまつわる安全衛生教育の必要性や効果的な方法も確認しておきましょう。

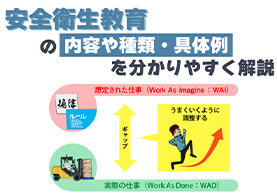

安全データシート(SDS)とは?

安全データシート(SDS)とは、どのようなものなのか、ご紹介します。

安全データシート(SDS)とは?

安全データシートとは、「Safety Data Sheet(SDS)」とも呼ばれるもので、化学物質の危険有害性情報を記載した文書を指します。これは化学物質や化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に使用されます。

労働安全衛生法では、事業者は化学物質を安全に取り扱い、災害を未然に防止しなければならない旨が規定されています。安全データシート(SDS)の交付は、この法的要件を満たすための重要な手段の一つです。なお、安全データシートには、化学製品中に含まれる化学物質の名称から物理化学的性質、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法など、安全に取り扱うのに必要な情報が網羅されています。

安全データシート(SDS)に関する法規制

安全データシートは、「労働安全衛生法」と「毒物及び劇物取締法」、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」のそれぞれの法令において指定される化学物質に関して、定められた形式で作成・配布することが義務付けられています。

SDSとMSDSの違い

MSDS(Material Safety Data Sheet)とは、平成23年度まで国内で一般的に呼ばれていた、化学物質等安全データシート(Material Safety Data Sheet)の名称です。国際整合の観点から、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の国際基準に基づき、名称とフォーマットが「SDS(Safety Data Sheet)」に統一されました。そのため、現在では安全データシートをSDSと呼ぶことが一般的です。

| MSDS | SDS | |

|---|---|---|

| 正式名称 | Material Safety Data Sheet | Safety Data Sheet |

| 使用時期 | GHS導入前(平成23年度まで) | 平成24年度以降 (GHSに基づきSDSに統一) |

| 規制 | 各国独自の規制に基づく | GHSに基づく国際基準 |

安全データシート(SDS)への記載事項

安全データシートには、何を記載すれば良いのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

安全データシート(SDS)の16項目

- 物質または混合物および会社情報

- 危険有害性の要約

- 組成および成分情報

- 応急措置

- 火災時の措置

- 漏出時の措置

- 取扱いおよび保管上の注意

- ばく露防止および保護措置

- 物理的および化学的性質

- 安定性および反応性

- 有害性情報

- 環境影響情報

- 廃棄上の注意

- 輸送上の注意

- 適用法令

- その他の情報

これらの16項目を上記の順序にて記載する必要があります。

一通り記載することで、化学物質に関する作成者や供給者の情報、基本的な危険有害性情報、安全に扱うための情報が網羅されます。

参考にできる情報

これらの16項目すべてを企業が自ら調べて記載するということは現実的ではありません。そのため、厚生労働省は、メーカーが提供する情報や、国内外の関係各団体などが公表している情報を参考にすることも有効な手段だと勧めています。

【SDSを作成する際の参考情報】

・試薬メーカー等が提供する情報

・製品供給者が提供するSDS

化学物質にまつわる安全衛生教育の必要性

化学物質を取り扱う職場では、管理者だけでなく、従業員全員がそのリスクを正しく認識し、適切に取り扱えるようにしておかなければなりません。そこで重要になるのが、化学物質にまつわる安全衛生教育です。

化学物質リスクにまつわる安全衛生教育の必要性

過去には化学物質による事故や健康障害が発生しており、安全対策が重要視されています。化学物質を職場で取り扱う企業は、消費者や顧客のほか、製造や工事などで直接取り扱う労働者、環境の3つへの影響を考えて対応することが必要です。そのため、化学物質のリスクを正しく把握し、従業員自ら適切なリスク低減のための行動をとることができるように、正しい知識を身につけるための教育が重要になります。

関連記事:化学物質管理強調月間とは?実施目的やスローガン、具体的な内容をご紹介

化学物質リスクにまつわる安全衛生教育の効果的な実施方法

化学物質によるリスクにまつわる内容を効果的に教育するためには工夫が必要です。例えば近年、注目されている教育方法に、eラーニングや動画による教育方法があります。eラーニングはスマートフォンやタブレットなどを用いて空いた時間に場所問わず学習を進められるため、座学やPCを使った講習よりも手軽で個人のペースで学習できるメリットがあります。また動画は実写やアニメーションを使ったもので、高い教育効果が期待できます。文字や写真だけでは、意識して見なければ頭に入ってきません。その点、動画は情報がわかりやすく、意識しなくても頭に入ってきて、記憶にも残りやすいメリットがあります。eラーニングであれば反復して学びやすいため、より知識の定着が見込めます。化学物質のリスクにまつわる事柄は特に重要な教育内容の一つです。動画によるeラーニングをうまく活用するなどして、教育効果を高めていきましょう。

まとめ

安全データシートは、化学物質や化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する際に重要な文書です。正しく作成し、交付できる体制づくりを行いましょう。また化学物質にまつわるリスクをあらかじめ従業員に教育することは、職場の安全に欠かせません。eラーニング動画による効果的な教育にご興味のある方は、ぜひラキールの動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」をご活用ください。

化学物質管理における教育を日常的に実施するため、GHSやクリエイトシンプル、保護具、SDS、経皮吸収ばく露、リスクアセスメントなど、化学物質関連の教育動画を多数取り揃えております。

今後も動画を増やして参りますので、教育を担当する方々の課題解決に貢献することが可能です。ぜひご活用ください。

導入事例

総合計測機器メーカーの東亜ディーケーケーが「LaKeel Online Media Service」を採用

化学物質の管理教育を強化し、従業員のスキル向上と安全意識を高める

またサンプル動画がございますので、アニメーションの教育動画による学びやすさ・理解しやすさを、ぜひ一度体感してみてください。

サンプルムービー

動画も見てみる!

LaKeel Online Media Serviceの動画を

無料でお試しいただけます。

\1分で完了!すぐ見れる/