POINT

企業が熱中症対策を行う必要性

職場の熱中症は年々増加傾向にあり、深刻化しています。

高齢労働者が熱中症患者のおよそ半数を占める中、2025年6月1日からは事業者に熱中症対策が罰則付きで義務化されました。安全配慮義務を怠れば賠償責任も生じ得るため、従業員の命と健康を守る熱中症対策は企業にとって喫緊かつ不可欠です。具体的な熱中症対策(個人)

のどの渇きを感じなくとも、こまめな水分・塩分補給を行い、活動状況や暑さに合わせてこまめな休憩をとることが重要です。

また、十分な睡眠と朝食で体調を整え、めまい等初期症状を感じたら速やかに報告・医療機関を受診するなど自己管理を徹底することが対策に繋がります。具体的な熱中症対策(企業)

WBGT値を測定し、冷房や給水・休憩場所の整備、冷却資材を用意するなどして作業環境を改善する必要があります。また、高温下での作業では時間短縮や強度調整を行い、健診結果に基づく個別配慮も必要です。

さらに、管理者と労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を施し、熱中症発症時は適切な処置を行える体制を整えておくのが良いでしょう。企業の熱中症対策義務化の内容・罰則規定

2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正により各事業者に熱中症対策の実施が義務化されました。

具体的には、以下3つの措置を講じることが求められます。

- 体制整備:熱中症対策の早期報告体制の整備

- 手順作成:熱中症発生時の作業中止・身体冷却・医療搬送等の対応手順の作成

- 関係者への周知:作成した熱中症発生時の手順を従業員に周知すること

また、違反企業は、労働安全衛生法第120条に基づき6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

近年、地球温暖化の影響により夏場の酷暑が深刻化しており、それに伴い熱中症のリスクも年々高まっています。特に、屋外での作業が多い建設業や、室内・工場内の高温環境で作業を行う製造業などでは、熱中症が労働災害につながるケースも少なくありません。そのため、企業は従業員の命と健康を守る責任のもと、熱中症の予防対策を徹底する必要があります。

今回は企業が実施すべき熱中症対策と、万が一に備えた職場での応急処置のポイントについて解説します。

職場の熱中症の深刻さ

熱中症とは、厚生労働省の定義によれば、「高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態」です。

熱中症になると、めまいや立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分の悪化、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感のほか、他人から見るといつもと様子が違うなどの症状をきたします。

重症化すると、呼びかけても返事がおかしい、意識を失う、痙攣する、身体が熱くなるなどの症状をきたし、最悪の場合は死に至ることもあります。

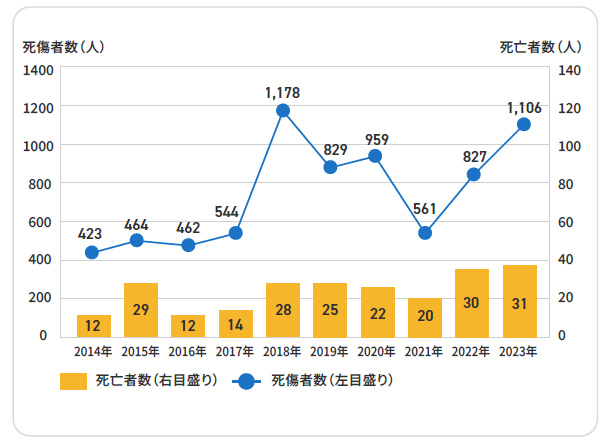

職場の熱中症の状況

職場での熱中症による死亡者と、休業4日以上の業務上疾病者の数は、2023年に1,106人となり、2022年の827人から279人増加しています。2023年は、うち死亡者数は31人でした。

近年、職場での熱中症疾患者は増加傾向にあり、深刻化しているといえます。

出典:厚生労働省「職場における熱中症による死傷者数の状況(2014~2023年)」

職場の熱中症対策の必要性

企業が職場の熱中症対策を行う必要性は、年々高まっています。

厚生労働省によると熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者であることから、高齢化が進む職場では、より注意が必要です。特に高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や、身体の調整機能も低下しているといわれるため、管理者が十分、サポートする必要があります。

また、高齢者にのみならず、熱中症による死者数増加の状況を踏まえ、企業には早急な対策が求められています。

実際に、直近2025年1月には、熱中症に関する罰則規定のパブリックコメントの募集が開始され、企業での熱中症対策が罰則付き義務化にて検討が進められています。

こちらは、労働安全衛生規則の一部を改正するかたちで2025年6月1日より施行される予定です。

改正内容としては、熱中症の発生を報告する体制を整備した上で、搬送などの手順をあらかじめ労働者に周知するなどが義務化されます。また対策を講じない場合の罰則規定も設けられます。このことから、企業はより一層、対策を強化する必要があります。

改正の概要

- 事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、異常を早期に発見するため、作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合や作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知しなければならないこととする。

- 事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこととする。

引用:労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)/厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

【参考】

1 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)

2 職場における熱中症対策の強化について(第174回 安全衛生分科会資料:厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 )

※詳細な情報や最新の進捗状況については、厚生労働省の公式ウェブサイトや関連する公的機関の発表をご確認ください。

熱中症の安全配慮義務違反で損害賠償を請求された事例

本来、企業は労働者の生命や身体の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮を行う「安全配慮義務」があります。

もし業務中に熱中症を発症し、労働者が損害の賠償を求めた場合、安全配慮義務を果たしていなかったと判断されると損害賠償責任を負う可能性があります。

過去に、そのような事例は数多く起きています。一つ事例を見てみましょう。

工事中の安全配慮義務違反となった事例

夏場に海外の作業場で溶接工事を担当していた従業員が、数日後に体調不良で亡くなりました。後日、死因は熱中症であると遺族が主張し、雇用元企業の安全管理が十分にされていなかったとして、損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

当時の作業現場は気温と湿度が高かったことから、雇用元企業は対策を怠って安全配慮義務に違反したと考えられ、裁判所は4千万円以上もの損害賠償を支払うよう命じました。

【関連コラム】

安全配慮義務とは?わかりやすく解説!

企業が実施すべき熱中症対策

企業は、従業員の命と健康を守り、安全配慮義務を果たすためにも、しっかりと対策を講じる必要があります。そこで企業が実施すべき具体的な対策の概要をご紹介します。

作業環境を改善する

作業環境については、暑さ指数のWBGT値の測定と低減に努め、値を超える場合などには屋根や冷房、除湿機の設置などの対処が必要です。また休憩場所や水、冷たいおしぼり、水風呂などの整備も行います。

【関連コラム】

熱中症の予防に役立つWBGTとは?労働災害の熱中症事例も解説

作業時間の短縮等の作業の工夫

高温多湿な場所で作業は連続して行う時間を短縮したり、身体作業の強度の高い作業を避けたりするなど、工夫をします。

健康診断結果に基づく対応等の健康管理

従業員の健康診断結果をもとに、熱中症の発症に影響を与える場合には医師との相談のもと、十分な警戒と対処が必要です。

労働衛生教育

管理者による管理のほか、労働者自身の健康管理も重要であることから、管理者と労働者には、あらかじめ、「1.熱中症の症状」「2.熱中症の予防方法」「3.緊急時の救急処置」「4.熱中症の事例」といった項目に関する労働衛生教育を行うことが重要です。

救急処置

熱中症の疑いが出た場合には、救急処置として涼しい場所で身体を冷やし、水分や塩分の摂取などの適切な対処を行います。必要に応じて救急隊要請や医師の診察を受けさせます。

熱中症になったときの職場での応急処置のポイント

熱中症の応急処置の方法は、あらかじめ職場に周知しておくことが重要です。

熱中症の症状と分類

熱中症は重症度によって3つに分類されます。

I度「めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗」

II度「頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感」

III度「意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温」

応急処置の方法(概要)

上記の熱中症を疑う症状が現れた場合は、まず意識を確認します。意識がなく、呼びかけに応じないなどの場合には、即座に救急隊を要請します。

救急隊の指示のもと、対象者を涼しい場所に避難させ、脱衣と冷却を行います。その後、医療機関へ搬送します。

意識があった場合も、水分を自力で摂取できなかったり、水分や塩分の摂取をしても回復しない場合には、医療機関へ搬送します。

今回、ご説明したのはあくまで概要です。詳細は、厚生労働省の資料などをご覧ください。

まとめ

企業は、従業員の命と健康を守る義務があり、熱中症対策を怠ることは大きな損害につながる恐れがあります。熱中症への備えや万が一の応急対応は、働く人すべての安心と安全につながる取り組みです。今一度、職場の対策を見直し、実効性ある対応を着実に進めていきましょう。 熱中症に関する正しい知識と意識を高めるための「教育」は、現場での対策と同じくらい重要です。なかでも、安全衛生教育を徹底し、従業員一人ひとりが危機管理意識を持つことが、予防の第一歩となります。

そこでおすすめしたいのが、労働安全教育に活用できるeラーニングシステム「LaKeel Online Media Service」です。「LaKeel Online Media Service」では、熱中症をはじめとする各種労働災害について、アニメーション動画でわかりやすく解説しています。誰でも無理なく理解できる構成となっており、安全衛生教育の実施ツールとして非常に有効です。サンプル動画もご用意していますので、ぜひ一度ご確認ください。

サンプルムービー

動画も見てみる!

LaKeel Online Media Serviceの動画を

無料でお試しいただけます。

\1分で完了!すぐ見れる/